前言

本篇算是整理下目前自己對 API 的理解,算是雜談性質,就記錄一下吧。

什麼是 API (Application Program Interface) ?

從文義解釋開始

從文義解釋來看,API 的基本定義是:軟體之間溝通的介面,允許不同系統有規範地交換資料。API 規範了如何向服務提出請求、需要的資料格式,以及回傳結果的形式。

然而文義解釋總是過於抽象,我們還是舉例來說明會比較清楚。在介紹何謂 API 時,最常聽到,會用餐廳點餐來比喻,我這裡也不免俗地用這個方式來說明。

餐廳的例子

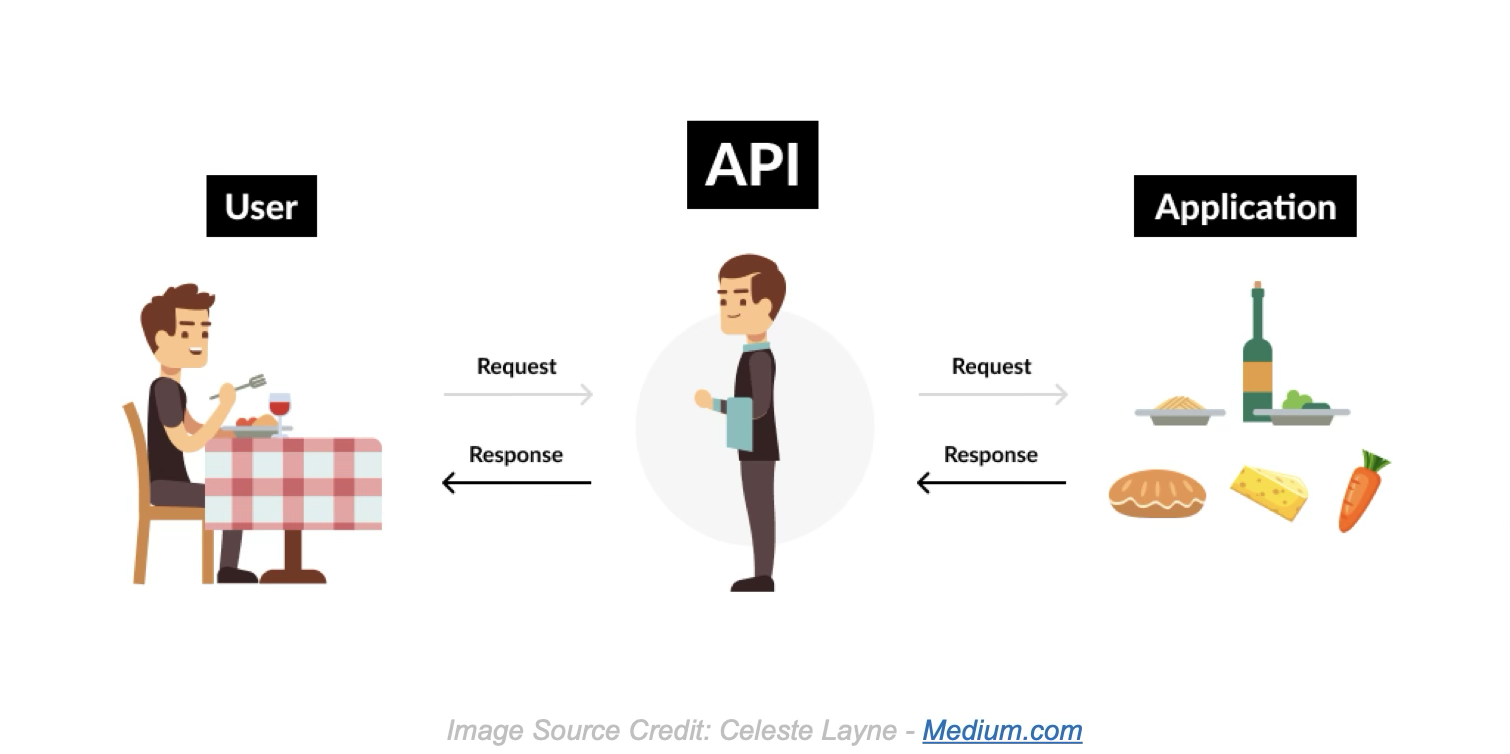

Image Source Credit: Celeste Layne - Medium.com

你是餐廳的顧客,菜單代表「服務可以提供那些資料、功能」。當你向服務生點餐(發送請求),服務生將你的請求帶給廚房(資源所在,也就是後端系統)。廚房根據菜單和你的選擇(麵要加大不要辣)的選擇製作食物(處理請求)。最後,服務生把餐點(回應)端給你。

在這個比喻中,服務生就像 API,客戶端(顧客)不直接與後端(資料、邏輯、資源)打交道,而是透過 API 這個介面來溝通下單和取得結果,省去彼此理解內部細節的麻煩。

但是,工具的目的是為了解決問題,重要的不是工具本身,而是背後要解決的那個問題。因此我們要進一步思考的是,如果沒有 API,會如何?

軟體之間就必須「直接訪問」彼此的資料或功能,彼此須了解對方的內部細節,如同點菜時顧客沒有按照制式的菜單點餐,廚房根本不知道怎麼出菜,最後本人必須進廚房了解每一道手續,如此一來餐廳根本無法運作。但若真的讓顧客直接進餐廳,如此,就會缺乏安全隔離,外部程式可以隨意取得資料,使系統變得脆弱,就像顧客可能將病原體帶入廚房,污染食材。同時,維護上若有需要調整,將會修改困難,比方說內部實作細節更改,取用者要如何取得資料,必須重新理解取用過程。

舉例來說,如果沒有 API,你開發一個 App,需要取得 google 地圖的資料、處理金流等功能時,你得直接接觸這些系統的底層,理解提供服務者的內部結構才能夠拿到你想要的東西。

訂購人的困境

OK,現在每一家餐廳都有自己的菜單與訂購單,解決了廚房的溝通問題。這解決了單一廚房點餐的問題,基本上只要看得懂上面菜單的文字,就可以知道這張單要出甚麼內容。我們有了 API 了!

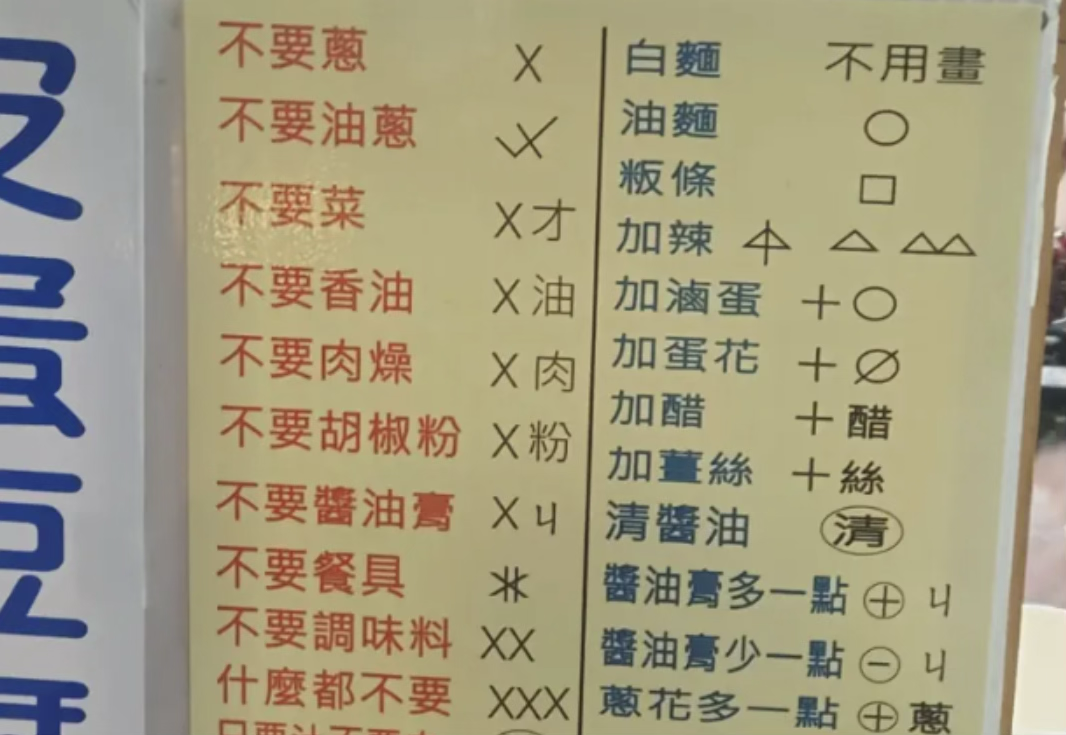

但若場景變成:要對多個餐廳要同時下單,你是訂便當股長,就會遇到要對應不同便當店,要看懂每家的菜單格式,還要想辦法看懂各位同事自由格式的信件內容,也就是你要適應不同格式,結果就是增加了溝通成本。

例如上圖,每間餐廳的菜單風格迥異。

開發人員的困境

回到開發場景。來做個系統吧,資訊人員一定會幫我們解決這個問題,降低便當股長的離職率。但資訊人員遇到了問題,那就是他要去串接的每個店家,他的訂購單格式都不一樣,此時面對了一些抉擇:

- 鍛鍊資訊人員,所有店家都客製作下去,但這可能會提高資訊人員離職率。

- 訓練資訊人員的溝通能力,配合專案經理,以及外部合作商,談訂一個共同的規格。

很遺憾的,上面那兩個選項,偉大的老闆選了項目 1,為了不影響其他合作商,所以決定讓自己的工程師處理。

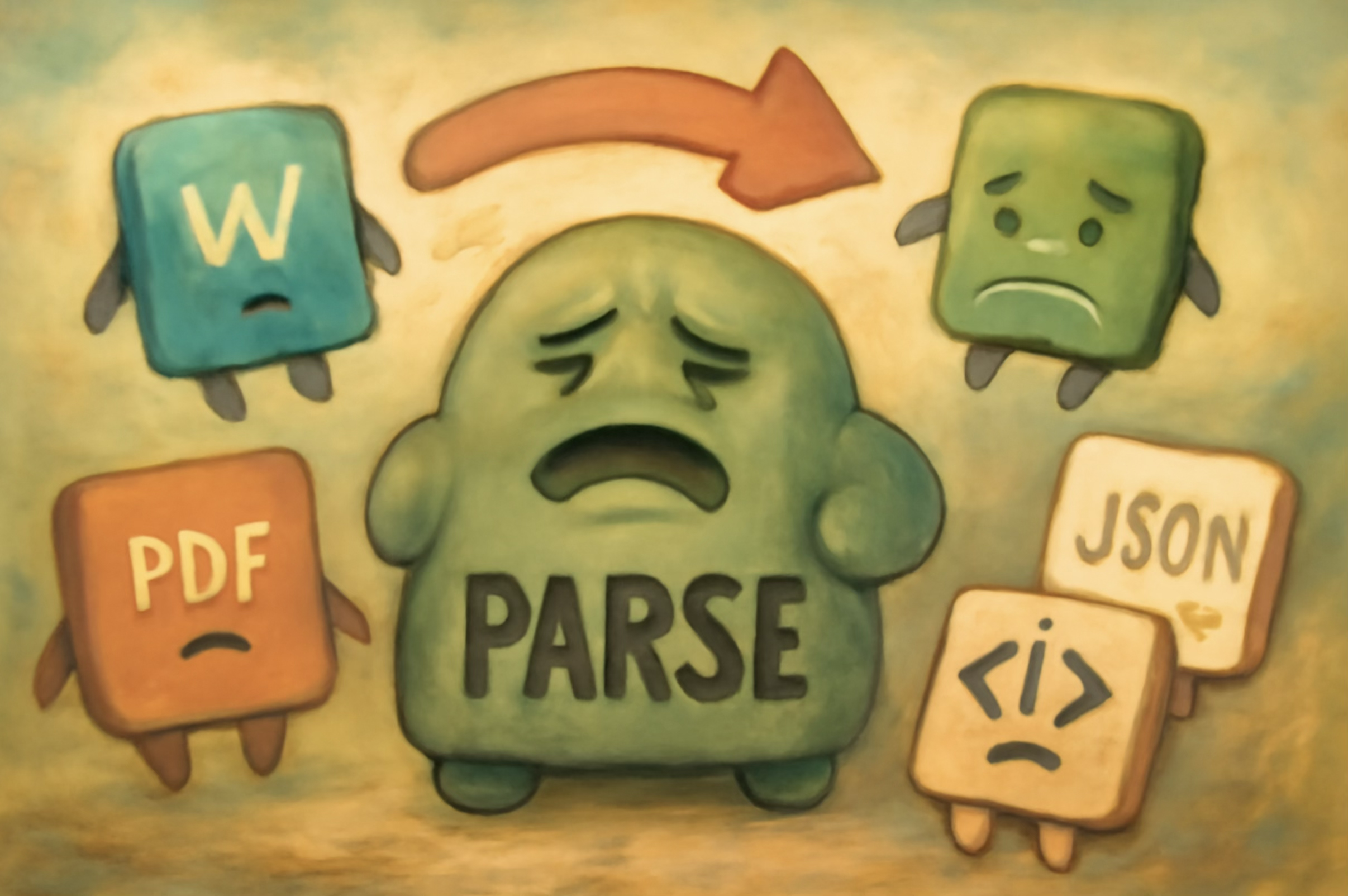

如果每個合作對象(例如不同餐廳)都用自己的格式來傳遞資料,資訊人員(工程師)就必須針對每一種格式,開發不同的「解析」方法。舉例來說:

有的店家用 Word 檔案下訂單,有的用 Excel,有的用 PDF,有的直接寄圖片,有的用網頁表單。工程師就要寫很多不同的程式,來讀取和理解這些不同的檔案格式。

如果店家改變了檔案格式(例如 Word 從 2003 版換成 2007 版),工程師的程式就可能失效,要重新修改。

有的 Excel 檔案可能被植入病毒,還要擔心安全問題。

如果是圖片,還要用影像辨識技術來「看懂」圖片內容,萬一圖片字體換了,辨識又會出錯。

這種做法叫「土法煉鋼」,就是沒有標準、每次都要重新處理,導致工作量大、維護困難。

一起訂個規格吧!

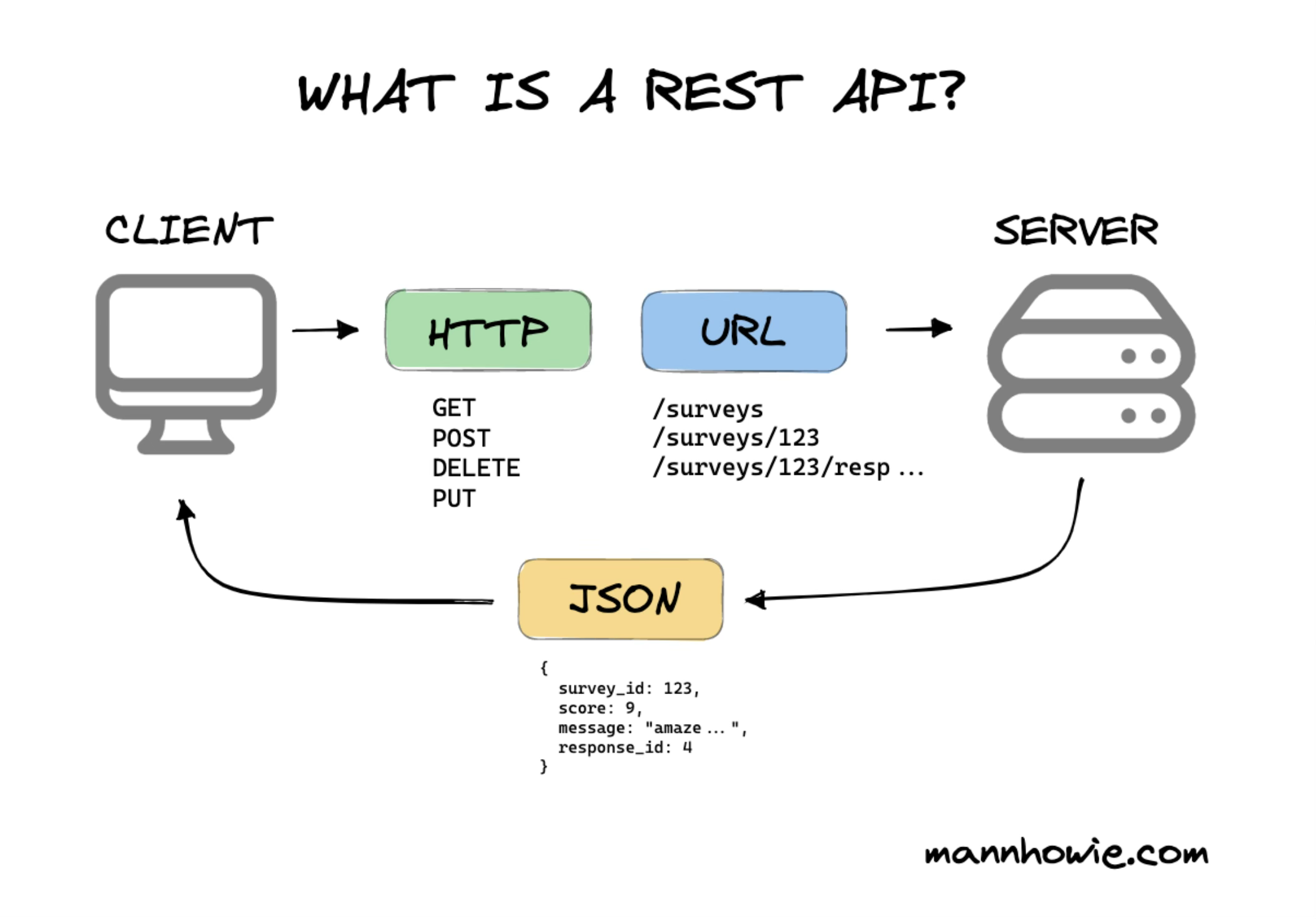

為了讓不同系統能順利合作,避免不同格式造成整合的混亂,因此,我們需要替 API 訂定標準格式,讓大家都能看懂、用得上。國際上有常見的標準:WSDL(SOAP/XML)、REST API(JSON/XML)。

現在業界的主流是採用 RESTful 風格來設計我們的 API,並統一使用 JSON 做為資料交換的格式。這解決了很大的問題,就像我們規定一個跨國團隊會議時,規定大家都要講英文(RESTful),而且書面報告都要用 A4 紙(JSON 格式),溝通的基礎已經建立。

但是,問題還沒完全解決。

即便我們都同意講英文,用 A4 紙,但每次開會前,主辦方還是要另外準備一份厚厚的「會議議程與名詞解釋」(API 文件),並告訴大家:

- 這次要討論的確切主題是什麼(API 的路徑是什麼)?

- 發言的時候要提出哪些具體證據、數據(Request 內容要包含哪些欄位)?

- 會議結論的格式(Response 內容要長什麼樣子)?

在資訊系統開發的場景,就是開發人員每次要串接一支新的 API 時,都要去閱讀 API 文件,然後開始動手寫程式碼。但每個人文件寫的方式可能都不一樣,文件也可能會有寫得不清楚的地方,這些都會增加溝通成本與錯誤。因此這個時候,統一規格很重要,而更進一步,我們可以讓文件變成機器看的懂的標準化語言,這個東西就是 OpenAPI Specification。

OAS — API 的標準化規格書

OAS 是 Open API Specification 的簡稱,是一種標準化的 API 規範與文檔。

OAS 就是那本標準字典,他用統一格式 (YAML / JSON)描述所有 API 的細節,人看得懂,機器也能解析,並自動產生文件跟程式碼,減少人工錯誤 前後端協作串接時可以更順利。

APIM(API Management)

API Management,顧名思義就是管理 APIs。那,問題是,為什麼需要管理 API?管理或不管理的區別是什麼?

同樣地,也舉個生活中的場景為例。

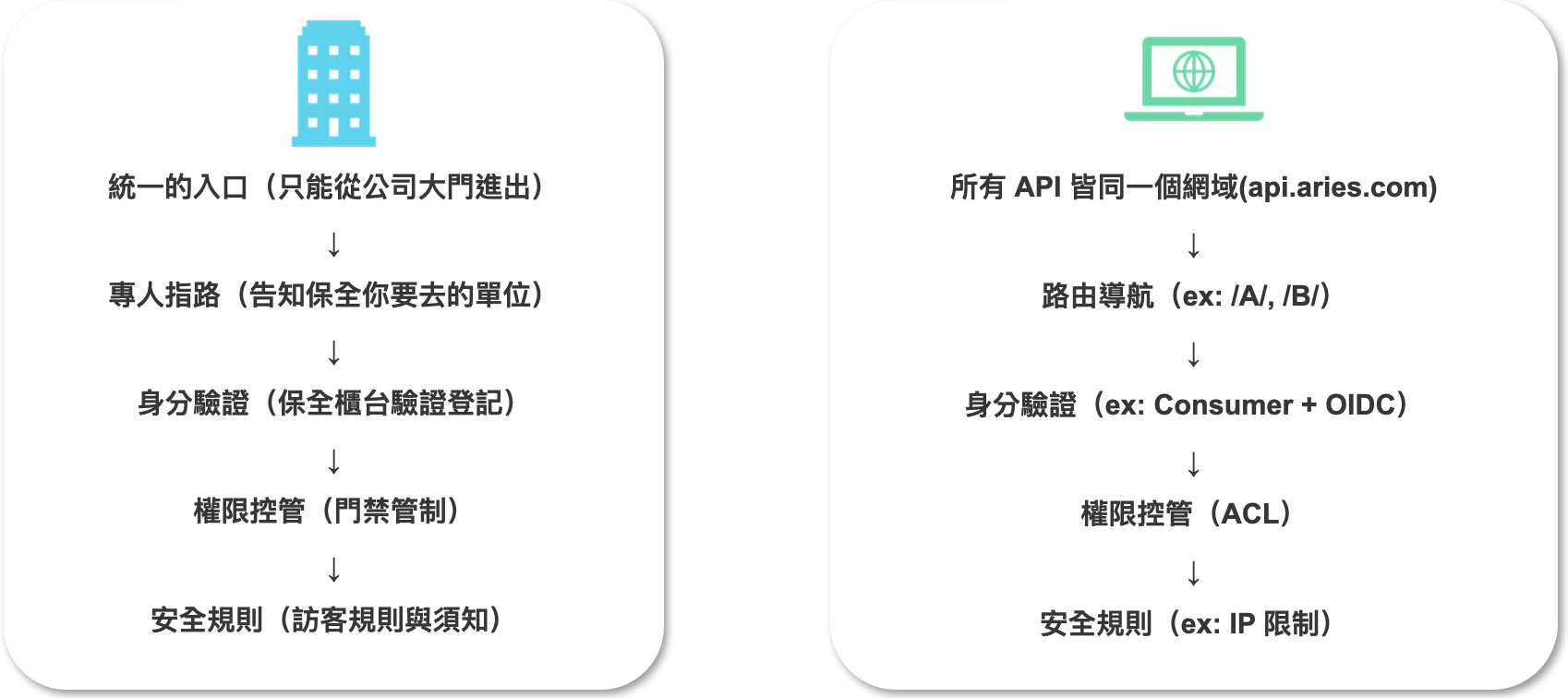

以公司大樓管理為例,如果你有去過門禁管制嚴格的大樓,你必須從唯一的出入口,通常是正門進出。然後你走進去後,保全會問你是誰,你要去哪裡。 假設你說你要去金控資訊處,他可能會打電話給樓上的資訊處作確認,你是否真的有在這個時間要預約過來拜訪。接著,你進電梯後,可能會幫你刷卡跟按指定的樓層,其他樓層你按了都沒有用。如此一來,對於訪客來說事情就變得很單純,他們只需要知道公司的大門在哪,然後出示身分證明或門禁卡即可。

而從 API 的角度來說,唯一的大門口就像公司所有的 API 對外都是同一個 domain name,而透過不同的路徑,APIM 會判斷要將你導到哪個服務。 接著透過在 APIM 上設定誰可以來 consume 這項資源(服務後面代表的是資源),並且透過身分驗證以即授權機制,來決定是否放行。

API 沒有統一管理會發生什麼事?

我們可以假想幾個情境:

情境一:A 子公司需要開發一個新功能,要同時串接「人資 API」與「績效 API」。

API url 會從原本的:

https://api.aries.com/HR/employees

https://api.aries.com/KPI/KPILists

變成:

http://api.hr/api/v1/employees

http://kpi.api/api/v3/KPILists

這將造成維護災難。若明天人資系統的 API url 有變更,則必須通知所有正在使用這個 API 的人,請他們修改程式碼跟佈署。 同時,也造成知識斷層,新人不知道要去哪裡找這些 API 的位址,只能到處問人,大幅降低開發效率。

情境二:資安長下令,所有的 API 認證機制要實作 OIDC 認證。

此時每一支 API 的後端開發團隊都必須在自己的程式裡,用自己的程式語言(Java, Python, .NET…)去實作一套幾乎一樣的 OIDC 驗證邏輯。如果有一百個服務,就得重工一百次。這是重工。

A 團隊的實作可能有小瑕疵,B 團隊的錯誤訊息格式跟 C 團隊不一樣,這會讓要串接 API 的對象感到非常困惑,這是標準不一的問題。

承上,因為無法保證每個團隊都把安全邏輯實作確實,只要有一個團隊的實作出現漏洞,系統就必須承擔風險,這是安全風險的問題。

情境三:當系統無法連線,誰能回答「為什麼」?

當今天系統掛掉了,來找是誰的問題。現在:

- 使用者的問題?

- 網路轉發問題?

- 身分驗證服務的問題?

- 後端服務炸掉?

- 你可能要先問呼叫者「防火牆有開嗎?」、「連線 IP 有改嗎?」。

- 接著你可能會去問網管,有沒有收到誰誰誰的流量?你們轉發是怎麼設定的?

- 你可能又思考,那是身分驗證掛掉嗎?然後你要去問公司負責管理的人。

- 如果前面都沒問題,那問題可能是出現在後端服務?你又要去跟後端的團隊確認,請他們進入主機查 log。

但這些東西如果有 APIM,就可以從 APIM 的 log 上作集中查看,可以快速找到問題可能出現在哪一個環節。

我們可以用表格來總結有無 APIM 的差異:

| 項目 | 有 APIM | 無 APIM |

|---|---|---|

| 對子公司 | 單一、穩定的入口,易於探索與串接。 | 需要管理多個、易變的後端位址,維護成本高 |

| 安全性 | 集中式的安全策略,由 APIM 統一標準實施身分驗證與授權,標準一致,易於更新。 | 安全邏輯分散在各個後端服務,需重複開發,標準不一,容易產生漏洞。 |

| 可觀測性 | 集中式的監控與日誌,能快速定位問題,分析 API 使用狀況。 | 分散式的日誌,難以掌握全局,故障排除較為耗時費力。 |

| 治理與敏捷性 | 簡單方式管理 Consumer 權限,後端服務可獨立更新而不影響前端呼叫者。 | 權限管理與後端變更需要協調多方,反應速度慢。 |

從資產守護者到價值創造引擎

我們前面討論了很多,如果沒有 APIM 會有多麼混亂、沒有效率與危險。但這只是從 API 治理的角度來看。APIM 可以更進一步地從防止出事變成促成好事。在數位時代,一家公司最有價值的資產,以金融業來說,不只是實體的錢,而是各個系統裡的數據、資料與服務能力。而要如何讓這些數位資產能夠有效、安全被利用,API 的治理就相當的重要。透過 APIM 將不同的 API 用標準化封裝、確保安全與品質。

比方說,人壽子公司想要開發一款 APP,有個功能需要驗證客戶是否為銀行的 VIP 客戶,以提供特殊的優惠。此時有兩種做法:

做法一:銀行「直接開一個 API」讓人壽子公司呼叫

銀行開發團隊與人壽開發團隊開會(討論規格細節),客製化出一個「人壽 → 銀行」的 API。 那未來若證券子公司、甚至是產險子公司看到這支 API 很好用,也想要呢?再開「證券 → 銀行」及「產險 → 銀行」的 API?

那有其他更多人想要用,再加開?

有十支 API,未來有變動就要改十次。

做法二:透過 APIM,將「VIP 客戶狀態」發布成一個受管理的服務

現在我們用 APIM 的思維來看待這個需求,銀行的開發團隊工作不再是「為保險公司開一個 API」,而是「發布一個名為『VIP 客戶狀態查詢』的標準化數位產品。銀行只要專注於商業邏輯,其他技術細節例如認證授權等安全措施交由 APIM 來集中處理。

小結

工具終究只是工具,重點是我們要用它解決什麼問題、開啟什麼機會。

回過頭來看,API 就像企業的服務入口,OAS 是標示服務細節的清單,而 APIM 則是整個入口的管理中心。沒有 API,外部或內部團隊就得繞遠路、自己摸索;有了 API 卻沒有規格,就像入口的標示牌各寫各的,讓人看得霧煞煞;有了規格但缺乏管理,入口雖然存在,但安全檢查、流量管制、使用紀錄都一團亂。

APIM 讓 API 從「能用」變成「好用、可持續用」。它讓技術團隊少踩坑、少重工,讓商業團隊更快落實踐想法,甚至能把原本鎖在系統裡的能力,變成可以創造新價值的產品。