Linux file descriptor issue

File descriptor 基本概念

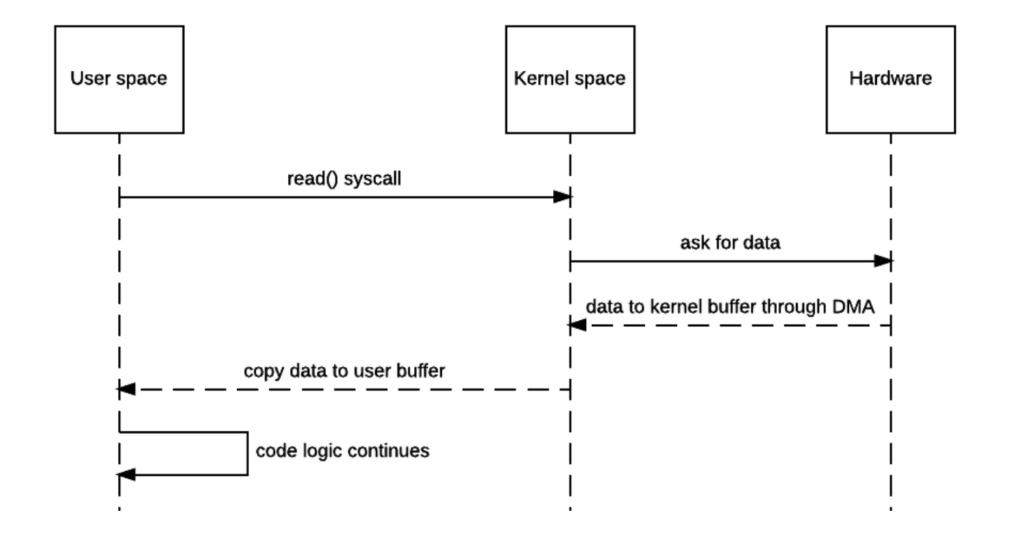

現代作業系統會把記憶體分成兩個區域,分別是 User space(使用者空間)和 Kernel space(核心空間)。使用者的程式會在 User space 執行,系統核心則在 Kernel space 執行。 而使用者的程式沒有權限直接存取硬體資源,但系統核心可以,像是讀寫本機檔案需要存取硬碟、建立 socket 需要用到網卡等等。因此,使用者的程式如果想要讀寫檔案,必須透過 system call 向 Kernel 發出請求。當核心收到使用者程式的 system call 時,會負責存取硬體,並把結果回傳給程式。

承上,File Descriptor 之所以存在,就是因為使用者程式無法直接存取硬體。因此,當程式向核心發出 system call 來開啟一個檔案時,核心會在使用者 process 中分配一個標識該檔案的東西,這個東西就是 FD。

FD 與引用計數

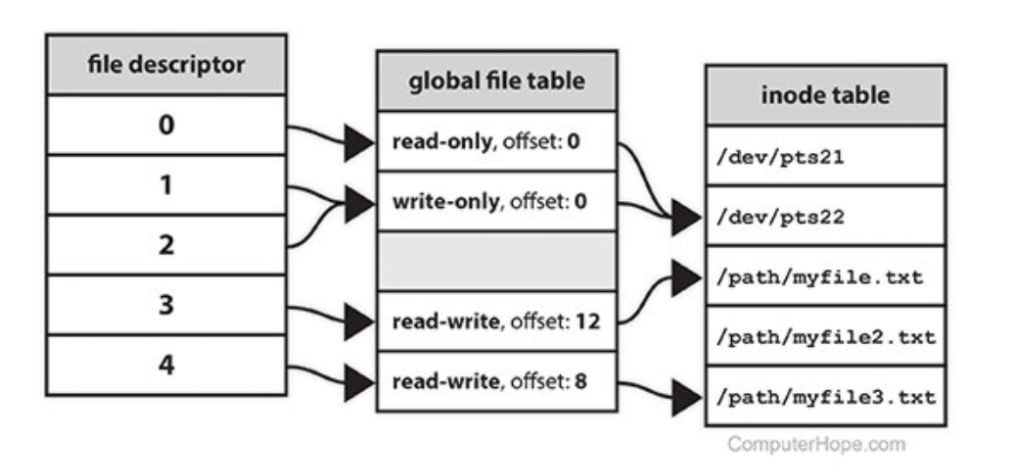

當程式要取用檔案,向 kernal 發起 system call open() 時, kernal 會在 global file table 裡面會為該檔案分配一筆紀錄,並且在 process 的 file descriptor table 中分配一個整數索引,檔案名稱在目錄樹與 inode(實體資料區塊)之間維持引用計數。

而當程式移除檔案 rm filename (即呼叫 unlink())時,kernal 只會將目錄中對該檔案名稱的引用移除,並且將引用計數減一。只要計數仍大於 0,表示至少一個 process 仍然持有該檔案的 FD,inode 與資料區塊就不會被回收。

也就是說,只有當最後一個持有該 FD 的 process 呼叫 close() 或該 process 終止時,global file table 的引用計數才會降為 0,此時 kernal 才會釋放對應的磁碟區塊。

df 與 du 指令的差異

為了瞭解之後的內容,要先知道這兩個指令的區別:

df(Disk Free)計算整個檔案系統中實際被占用的資料區塊。即使檔案被刪除,只要還有 process 開啟她,那些區塊就不會被釋放。

du(Disk Usage)Iterate 目錄樹,加總當前可見檔案的大小,看不到已經從目錄中移除的檔案。

實驗「檔案已刪除但仍被 process 持有」

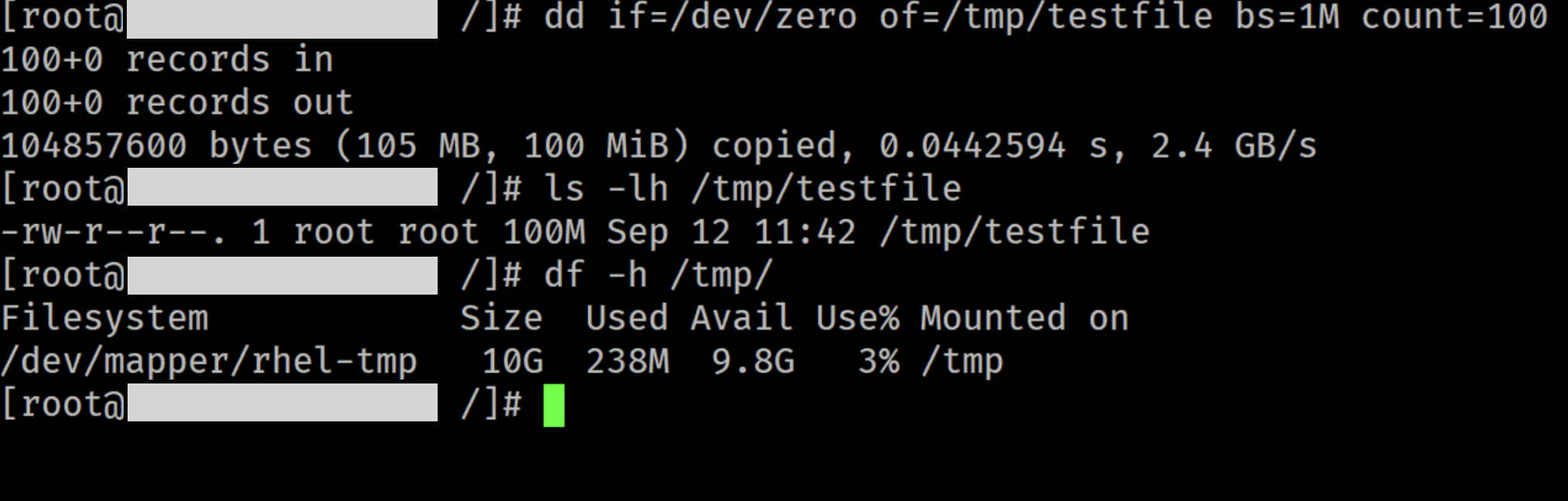

建立檔案

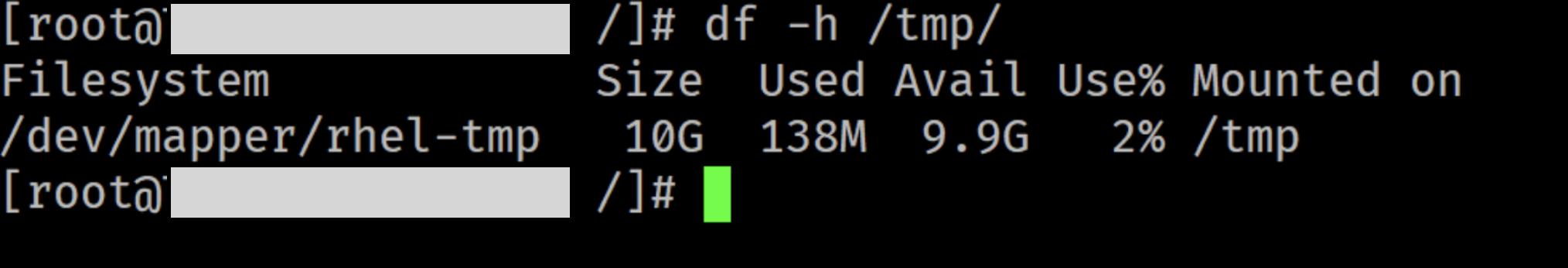

我們先查看

/tmp的大小

在

/tmp下建立一個 100M 的測試檔案dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=1M count=100接著確認檔案大小

ls -lh /tmp/testfile

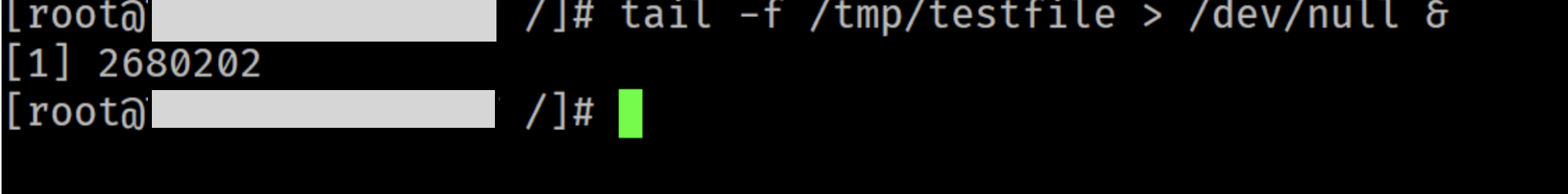

建立程序打開並持有該檔案

在背景啟動一個簡單的命令,持續讀取該檔案

tail -f /tmp/testfile > /dev/null &

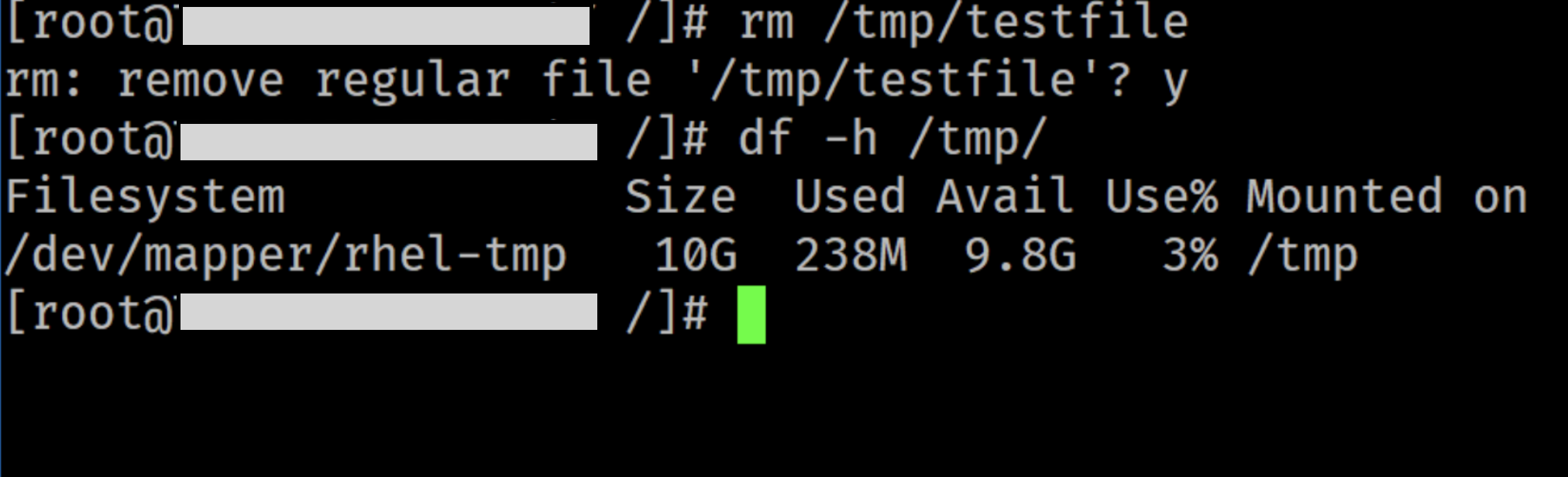

刪除測試檔案

rm /tmp/testfile驗證空間未釋放

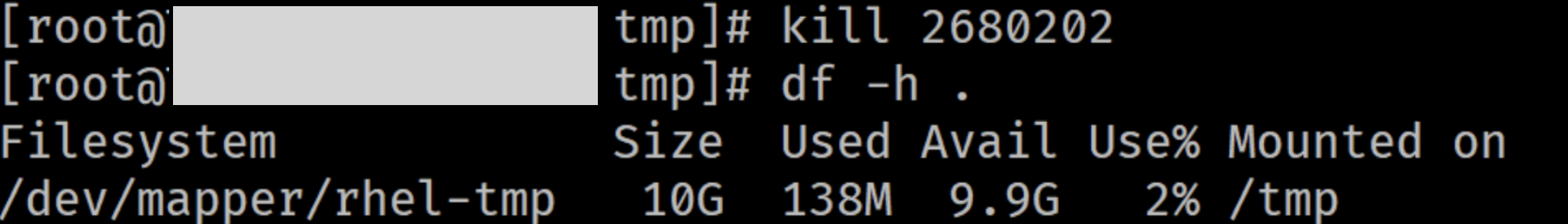

使用

df查看可用空間變化df -h .

可以發現空間並沒有被釋放,我們用

du -sh * | sort -rh確認該路徑下已無該檔案

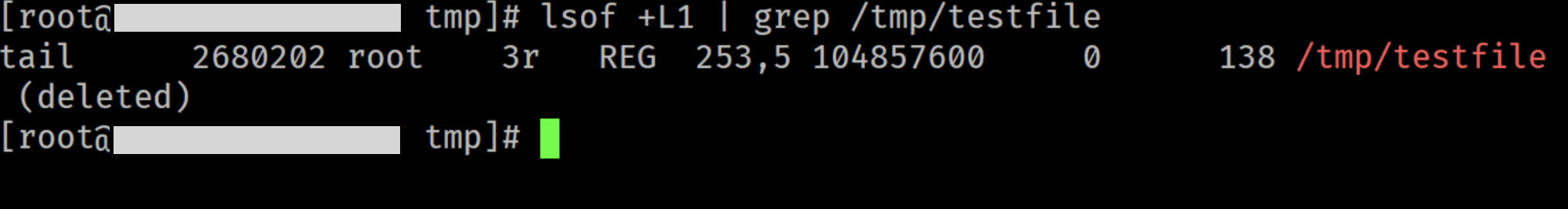

找出並觀察已刪除但仍被 process 持有的檔案

我們使用這個指令來查看

lsof +L1 | grep /tmp/testfile+L1 表示計數仍大於 0

釋放空間

終止 process

kill 2680202或是重啟該服務。